知らないと損する矯正後の後戻り対策完全ガイド

目次

矯正後の後戻りとは?知っておくべき基礎知識

矯正を終えて綺麗に並んでいた歯並びが、ある日突然少し元に戻り始めた、段差が戻ってきた気がする…。

せっかく時間とお金をかけて治療したのに、その成果が失われてしまうのは本当に残念なことです。矯正後の「後戻り」は、多くの患者様が心配される問題の一つです。後戻りは決して珍しい現象ではなく、適切な対策を講じなければ誰にでも起こりうるものなのです。

後戻りとは、矯正治療によって綺麗に整えられた歯並びが、時間の経過とともに元の状態に戻ろうとする現象のことです。例えば、前歯に隙間が空いてきたり、下の歯がわずかに乱れたりといった変化が見られます。

歯科矯正における後戻りは、実は生理的な現象として起こるものなのです。矯正治療で歯を動かした後、その位置を安定させるには時間がかかります。この安定期間中に適切なケアを行わないと、歯は元の位置に戻ろうとする力が働いてしまうのです。

小児矯正は本当に後戻りしやすいのか?真実を解説

「子どもの矯正は後戻りしやすい」という話を聞いたことはありませんか?

実は、小児矯正は成人の矯正と比較すると、後戻りのリスクが小さいという特徴があります。これには明確な理由があります。小児矯正は、すでに固定された永久歯を動かす成人矯正とは異なり、顎の成長を利用しながら歯を適切な位置へ導くことができるのです。正しい位置で永久歯を安定させられるため、後戻りの力が小さくなります。

さらに、小児期は顎の骨がまだ柔らかく成長途中であるため、これから生えてくる歯が綺麗に並ぶように顎を広げてスペースを作ることが可能です。このような成長を活かした治療ができることも、小児矯正が後戻りしにくいとされる理由の一つです。

ただし、絶対に後戻りしないというわけではありません。小児矯正であっても、後戻りを防ぐためのケアや対策は必要です。特に成長期のお子さんは、顎の発育や生活習慣の影響を受けやすいため、正しいケアを怠ると後戻りのリスクが高まります。

では、具体的にどのような要因が矯正後の後戻りを引き起こすのでしょうか?次のセクションで詳しく見ていきましょう。

矯正後に後戻りが起こる主な原因とは?

矯正後の後戻りには、いくつかの原因があります。これらを理解することで、効果的な予防策を講じることができるでしょう。

後戻りの主な原因は大きく分けて4つあります。それぞれの原因について詳しく解説していきます。綺麗になった歯並びを長期的に維持するために、ぜひ参考にしてください。

1.成長に伴う骨格や歯列の変化

中学生や高校生ごろに治療を終えた患者様は、矯正治療後も成長が続きます。この成長過程で顎の形や大きさが変化することがあり、それに伴って歯並びも影響を受けることがあるのです。

特に思春期の成長スパートの時期には、下顎が大きく成長することがあります。この成長が予測以上に進むと、せっかく整えた歯並びに影響を与えてしまうこともあります。

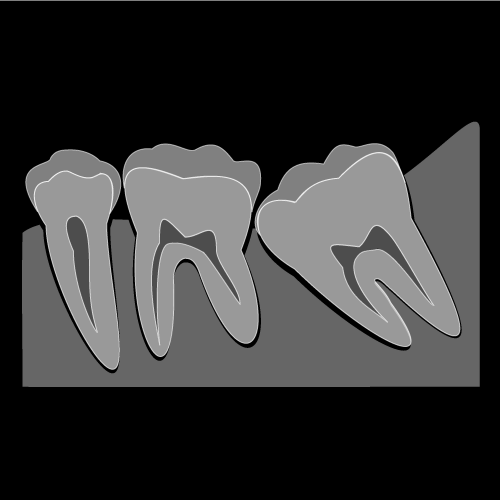

また、最後に生えてくる親知らず(第三大臼歯)が横向きに生えていると、前方の歯を押す原因の一つにはなりかねません。強く影響が出た場合は、歯列全体を乱す原因となることもあります。

成長による変化は個人差が大きく、遺伝的要因も影響します。そのため、矯正治療計画を立てる際には、将来の成長パターンを予測することが重要になります。当院では、未成年の方の矯正治療においては、お子さんの成長パターンを詳細に分析し、将来の変化も考慮した治療計画を立てています。

2.歯列に悪影響を与える習慣や癖

お子様の場合は、指しゃぶりやおしゃぶりなどは歯並びに悪影響を与え、歯が前に出たり、かみ合わなくなる原因となります。

また子供にかかわらず、舌で前歯を押す癖(舌突出癖)、口呼吸、横を向いて寝る癖、頬杖をつく癖などの習慣があると、歯並びに悪影響を与えます。これらの習慣が矯正治療後も続くと、歯に継続的な力がかかり、せっかく整えた歯並びが乱れやすくなります。

特に注意したいのは、無意識に行っている習慣です。例えば、普段から口を開けて呼吸している「口呼吸」は、舌の位置が低くなり、上顎の発達を妨げることで、歯を並べるスペースに影響を与え、歯並びの乱れにつながる事があります。また、舌で前歯を押す癖があると、前歯が徐々に前に押し出されてしまいます。

これらの悪習慣は、矯正治療を始める前、あるいは治療中に改善するのが理想的です。当院では、お子さんや矯正治療中の患者様の口腔習慣を詳しく観察し、必要に応じてMFT(口腔筋機能療法)などの訓練を取り入れています。

3.リテーナー(保定装置)の不適切な使用

矯正治療後、歯の位置を安定させるために使用する装置をリテーナー(保定装置)と呼びます。このリテーナーの使用を怠ることが、後戻りの最も一般的な原因です。

矯正治療が終了した直後、歯はまだ新しい位置に完全に固定されていません。そのため、元の位置に戻ろうとする力が働きます。リテーナーはこの力に抵抗し、歯を正しい新しい位置に安定させる重要な役割を果たします。

治療後約2年間は、固定式または取り外し式のリテーナーを装着して歯を新しい位置に安定させる「保定期間」が必要です。しかし、リテーナーの装着を忘れたり、面倒になって使用を怠ったりすると、歯が元の状態に戻ってしまうリスクが高まります。

特にお子様の場合、リテーナーの重要性を理解せず、装着を怠りがちです。保護者の方の適切なサポートと声かけが非常に重要になります。

4.定期的なメンテナンスの不足

矯正治療後の定期検診を怠ることも、後戻りの原因となります。定期検診では、歯並びの状態だけでなく、噛み合わせや舌の癖なども確認します。

これらの問題は初期段階では自覚症状がないことが多く、専門家による定期的なチェックが必要です。問題を早期に発見できれば、小さな調整で対応できることも多いのです。

定期検診の頻度は、矯正治療の種類や個人の状態によって異なりますが、一般的には3~6ヶ月に1回程度が推奨されています。当院では、お子さんや患者様の状態に合わせた最適な検診スケジュールをご提案しています。

後戻りを防ぐための効果的な対策と習慣

矯正後の後戻りを防ぐためには、いくつかの重要な対策があります。これらを日常的に実践することで、美しい歯並びを長期間維持することができるでしょう。

後戻りを防ぐための対策は、主に3つのポイントに集約されます。それぞれについて詳しく解説していきます。

リテーナーの正しい使用方法と装着時間

リテーナーは矯正治療後の歯並びを維持するための最も重要なツールです。その使用方法と装着時間を正しく守ることが、後戻り防止の鍵となります。

リテーナーには、取り外し式と固定式の2種類があります。取り外し式は自分で着脱できる透明なプラスチック製のものが多く、固定式は歯の裏側に細いワイヤーを接着するタイプです。どちらのタイプを使用するかは、患者様の年齢や生活習慣、矯正治療の内容によって決まります。

取り外し式リテーナーの装着時間は、矯正治療終了直後は1日20~22時間(食事と歯磨き以外の時間)が基本です。その後、歯科医師の指示に従って徐々に装着時間を減らしていきます。一般的には、1年程度経過すると就寝時のみの装着になることが多いですが、これは個人差があります。

リテーナーの使用期間についても、個人差があります。多くの場合、最低でも2年は継続的に使用することが推奨されています。中には、より長期間の使用が必要なケースもあります。

リテーナーの装着を忘れないよう、規則正しい生活習慣の一部として取り入れることが大切です。就寝前の歯磨きの後に必ずリテーナーを装着する習慣づけが必要となります。

口腔習慣の改善と舌の正しい位置づけ

口腔習慣の改善は、後戻り防止において非常に重要です。特に舌の位置や機能は、歯並びに大きな影響を与えます。

正しい舌の位置は、上顎の前上方部(口蓋前方部)に軽く触れている状態です。この位置を「舌のスポット」と呼びます。舌がこの位置にあると、余計に歯に力をかけることは予防でき、歯列の安定に寄与します。

しかし、無意識のうちに舌を前に押し出したり、下に落としたりしてしまう方も多くいらっしゃいます。この舌癖は、歯並びに悪影響を与え、後戻りの原因となります。

舌の位置や機能を改善するためには、MFT(口腔筋機能療法)が効果的です。MFTは、舌や口周りの筋肉のトレーニングを通じて、正しい口腔機能を獲得するための方法です。当院では、患者様の年齢や状態に合わせたMFTプログラムをご提案しています。

また、口呼吸から鼻呼吸への改善も重要です。口呼吸は舌の位置を低くし、上顎の発達を妨げます。鼻呼吸を促すためには、アレルギー性鼻炎などの鼻閉の原因がないか確認し、必要に応じて耳鼻科との連携も行っています。

定期的な歯科検診とプロフェッショナルケア

矯正治療後も定期的な歯科検診を受けることは、後戻り防止の重要な要素です。定期検診では、歯並びの状態だけでなく、噛み合わせや口腔習慣なども総合的に評価します。

定期検診の頻度は、矯正治療終了直後は1~2ヶ月に1回程度、その後状態が安定してくれば3~6ヶ月に1回程度が一般的です。しかし、これはあくまで目安であり、患者様の状態や成長段階によって適切な頻度は異なります。

定期検診では、リテーナーの適合状態も確認します。リテーナーの使用が不十分だとリテーナーが合わなくなることがあります。その場合は、新しいリテーナーを作製する必要がある場合もあります。

また、プロフェッショナルクリーニングも重要です。矯正装置を装着していた部分は、歯の表面がダメージをうけているとむし歯になりやすい場合があります。定期的なクリーニングで、むし歯と歯周病を予防して、お口の健康を維持しましょう。

当院では、矯正治療終了後も、個別の状態に合わせたメンテナンスプログラムをご提案しています。長期的な視点で、歯並びと口腔健康をサポートいたします。

後戻りが起きてしまった場合の対処法と再治療

適切なケアを行っていても、時に後戻りが起こってしまうことがあります。そんなときは、どのように対処すればよいのでしょうか?

後戻りに気づいたら、まずは焦らずに早めに歯科医院に相談することが大切です。早期発見・早期対応が、再治療の負担を軽減する鍵となります。

後戻りの早期発見と対応の重要性

後戻りは、通常ゆっくりと進行します。初期段階では、前歯のわずかなずれや、歯と歯の間に小さな隙間ができる程度のことが多いです。この段階で発見できれば、比較的簡単な処置で対応できることがほとんどです。

後戻りの兆候としては、以下のようなものがあります:

- 前歯に隙間ができ始めた

- 前歯がわずかに重なり始めた

- 噛み合わせが変わった感覚がある

- リテーナーが以前より装着しづらくなった

これらの兆候に気づいたら、すぐに担当の歯科医師に相談しましょう。放置すればするほど、後戻りは進行し、対応が難しくなります。

私の臨床経験では、後戻りに早期に対応したケースでは、1~3ヶ月程度の短期間の再治療で改善できることが多いです。一方、長期間放置されたケースでは、再び本格的な矯正治療が必要になることもあります。

軽度の後戻りに対する簡易的な矯正方法

軽度の後戻りであれば、本格的な矯正治療を行わずとも対応できることがあります。例えば、以下のような方法が考えられます:

- 新しいリテーナーの作製:わずかな後戻りの場合、現状よりも少し締まった新しいリテーナーを作製し、歯を元の位置に戻すことができます。

- 部分的なマウスピース矯正:前歯のわずかなずれなど、限局的な後戻りの場合は、数枚のマウスピースで対応できることがあります。

- MTM(Minor Tooth Movement):小規模な歯の移動を目的とした簡易的な矯正治療です。部分的なワイヤー装置を用いて、短期間で歯を移動させます。

これらの方法は、後戻りの程度や原因によって選択されます。どの方法が最適かは、歯科医師による診断が必要です。

当院では、後戻りの状態を詳細に分析し、患者様の負担が最小限となる方法をご提案しています。また、再発防止のために、後戻りの原因となった要素(舌の癖や口呼吸など)の改善にも取り組みます。

重度の後戻りケースにおける再治療の選択肢

残念ながら、後戻りが大きく進行してしまった場合は、再度本格的な矯正治療が必要になることがあります。しかし、初回の治療よりも短期間で完了することが多いのが救いです。

重度の後戻りに対する再治療の選択肢としては、以下のようなものがあります:

- マウスピース矯正(インビザラインなど):透明なマウスピースを用いた矯正方法で、審美性に優れています。軽度から中等度の後戻りケースに適しています。

- 表側ワイヤー矯正:歯の表面にブラケットを装着する従来の矯正方法です。複雑な歯の移動にも対応できます。

- 裏側ワイヤー矯正:歯の裏側にブラケットを装着する方法で、外からは見えないのが特徴です。審美性を重視する方に適しています。

再治療の期間は、後戻りの程度や選択する矯正方法によって異なりますが、一般的には6ヶ月~1年程度が目安です。初回の治療よりは短期間で済むことが多いです。

再治療の費用については、後戻りの程度や選択する矯正方法、治療期間などによって異なります。当院では、再治療の場合、初回治療よりも割引された料金設定を行っています。詳細については、個別にご相談ください。

矯正の後戻り防止に関するよくある質問

矯正後の後戻り防止について、よくいただく質問とその回答をまとめました。歯並びを長期的に維持するための参考にしてください。

リテーナーはいつまで使用すべきですか?

リテーナーの使用期間は個人差がありますが、一般的には最低でも矯正治療終了後2年は継続的に使用することが推奨されています。その後も、夜間のみの装着を長期間継続することで、歯並びを安定させることができます。

実際には、永久的にリテーナーを使用し続けることが理想的とされています。これは、年齢を重ねても歯が少しずつ動く可能性があるためです。特に、矯正前に重度の不正咬合があった場合や、抜歯を伴う矯正を行った場合は、より長期間のリテーナー使用が必要になることがあります。

当院では、患者様の成長や歯並びの安定度に応じて、リテーナーの使用期間や頻度を個別に指導しています。定期検診の際に、リテーナーの必要性を再評価し、適切なアドバイスを行っています。

成長期の子どもの後戻りリスクはいつまで続きますか?

成長期のお子さんの後戻りリスクは、思春期の成長が完了するまで続くと考えられています。一般的に、女子は15~16歳頃、男子は17~18歳頃までが成長期とされていますが、個人差があります。

特に注意が必要なのは、思春期の成長スパート(急激な成長期)です。この時期には、顎の骨が急速に成長することがあり、歯並びに影響を与える可能性があります。また、最後に生えてくる親知らず(第三大臼歯)も、18歳前後から生え始めることが多く、歯列に影響を与えることがあります。

そのため、矯正治療が終了しても、成長が完了するまでは定期的な検診を継続することが重要です。成長の完了は、頭部X線規格写真(セファログラム)などで確認することができます。

後戻り防止のための食事や生活習慣のアドバイスはありますか?

後戻り防止のためには、以下のような食事や生活習慣に気をつけることが大切です:

- バランスの良い食事:カルシウムやビタミンDなど、骨の健康に必要な栄養素をしっかり摂取しましょう。

- 硬い食べ物をしっかり噛む習慣:適度に硬い食べ物を噛むことで、顎の骨や筋肉が適切に発達します。

- 鼻呼吸の習慣化:口呼吸は舌の位置を低くし、上顎の発達を妨げます。意識して鼻呼吸を心がけましょう。

- 姿勢の改善:猫背などの悪い姿勢は、顎の位置にも影響します。背筋を伸ばし、良い姿勢を保つよう心がけましょう。

- 十分な睡眠:成長ホルモンの分泌を促し、骨の健全な発育をサポートします。

また、歯ぎしりや食いしばりがある場合は、夜間のマウスピースの使用を検討することも有効です。これらの習慣は、歯に過度な力をかけ、歯並びに悪影響を与える可能性があります。

親知らずは後戻りに影響しますか?

親知らず(第三大臼歯)は、後戻りに影響を与える可能性があります。特に、横向きに生えてくる親知らずは、前方の歯を押し、歯列全体を乱す原因となることがあります。

親知らずは一般的に18歳前後から生え始めますが、個人差が大きく、生えてこない方もいます。矯正治療後に親知らずが生えてくると、それまで安定していた歯並びに影響を与えることもありえます。

そのため、矯正治療後も定期的にレントゲン検査を行い、親知らずの状態を確認することが重要です。親知らずが歯並びに悪影響を与える可能性がある場合は、抜歯を検討することもあります。

当院では、矯正治療後のフォローアップとして、親知らずの経過観察も行っています。必要に応じて、口腔外科との連携も行い、適切な時期に親知らずの処置を行うことで、歯並びの安定を図っています。

まとめ:矯正後の後戻りを防ぐための総合的アプローチ

矯正後の後戻りは、適切なケアと予防策によって大幅に軽減できることをご理解いただけたでしょうか。ここで、本記事の重要ポイントを振り返ってみましょう。

まず、小児矯正は成人矯正と比較して後戻りのリスクが小さいという特徴がありますが、絶対に後戻りしないわけではありません。後戻りの主な原因としては、成長に伴う骨格変化、歯列に悪影響を与える習慣、リテーナーの不適切な使用、定期的なメンテナンスの不足などが挙げられます。

後戻りを防ぐためには、リテーナーの正しい使用、口腔習慣の改善、定期的な歯科検診が重要です。特にリテーナーの装着は、矯正治療の成果を維持するための最も重要な要素と言えるでしょう。

もし後戻りが起きてしまった場合でも、早期発見・早期対応が鍵となります。軽度の後戻りであれば、簡易的な矯正方法で対応できることも多いです。

矯正治療の成功は、治療そのものだけでなく、治療後のケアにもかかっています。美しい歯並びを長期的に維持するためには、歯科医師と患者様、お子さんの場合は保護者との協力が不可欠です。

当院では、矯正治療後も長期的なフォローアップを行い、生涯にわたり歯並びと口腔健康をサポートしています。矯正治療やリテーナーについてご不明な点があれば、いつでもご相談ください。

健やかな成長と美しい笑顔のために、私たち浅草橋駅前歯科 矯正歯科は、これからもサポートを続けてまいります。

詳しい情報や無料矯正相談のご予約は、浅草橋駅前歯科 矯正歯科の公式サイトをご覧ください。

歯並びのことでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。